0. はじめに。

みなさんはじめまして、ひろ@中学受験Booksです。

今日から、「中学受験×読書」をテーマにnoteをコツコツ書いて行けたらと思っています。

というのも、僕は東大在学中から10数年、塾講師や家庭教師として中学受験生~大学受験生まで指導しているんですが、「読書は中学受験において”最大の武器”になる!」と強く強く痛感しているからです。

よく、「読書なんてする必要はない」という先生や親御さんもいますが、そうやって切り捨てるのはもったいない、もったいなすぎるよー!しかも、読書をあまりしていない人(=読書の有用性を感じていない人)ほどそういった主張をするので、こういったアドバイスをできるだけ真に受けないでほしいと思っています。

「読書なんてする必要はない」と切り捨てるのではなく、「読書を味方にして中学受験を有利進めようぜ!」、これがこのnoteでこれから書いていく記事のメインテーマです。

というわけで第1回目である今回は、「読書が中学受験において”最大の差別化要因”になる理由」について書いて行けたらと思っています。

ぜひ一読くださいませ!

1. 大前提:「読書」と「成績」に関係性はあるのか?

「読書が中学受験において”最大の差別化要因”になる理由」を具体的に見ていく前に、まずは大前提として「『読書』と『成績』に関係性はあるのか?」という点を確認しておきましょう。(もし「読書」と「成績」になんら関係性がないのに、「読書は必要だ!」といってもそれはただの感情論やポジショントークになってしまうので。)

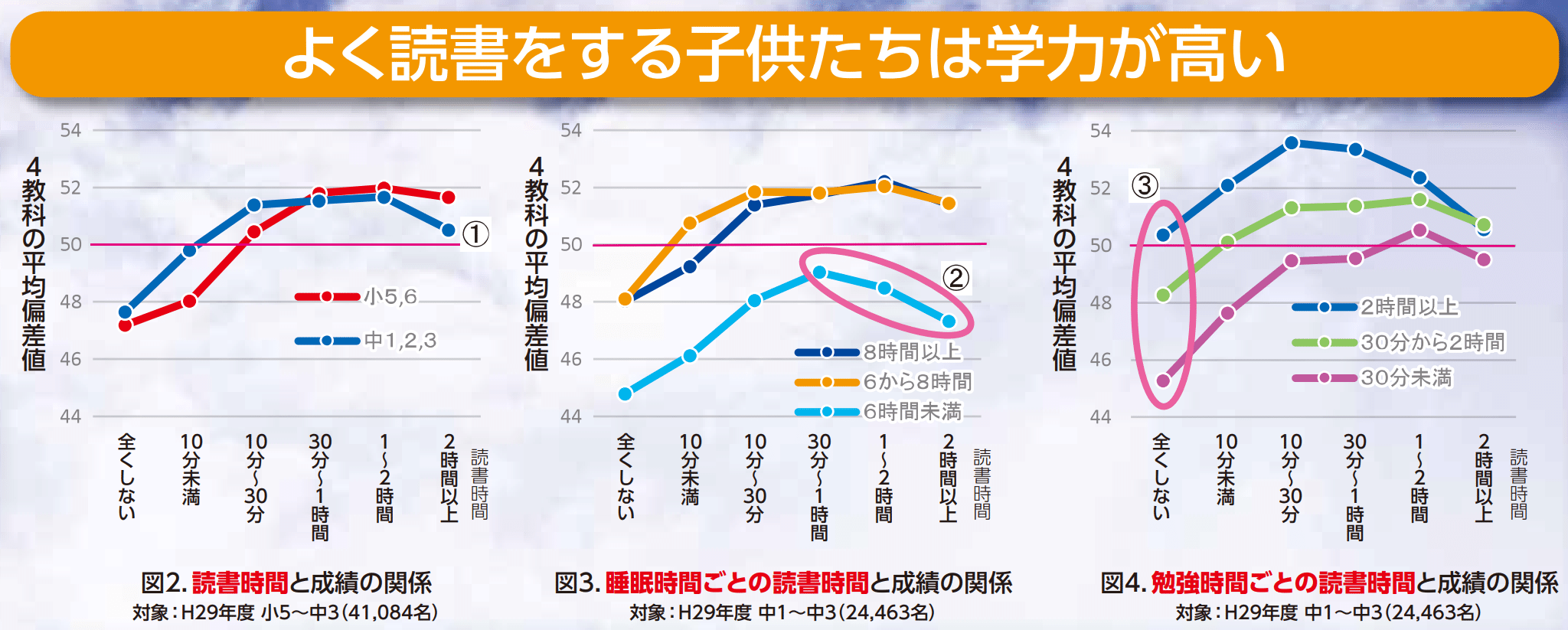

「読書」と「成績」の関係性についてはさまざまな研究がなされていますが、仙台市の教育委員会と東北大学の研究チーム(脳研究の川島隆太教授を含むチーム)が小5~中3を対象にしたプロジェクト研究(学習意欲の科学的研究に関するプロジェクト)が分かりやすく、その中でも「読書習慣と学力」が非常に参考になります。

このグラフから読み取れることを簡潔にまとめると、以下の4点が挙げられます。

- 読書を全くしない子よりも読書をする子の方が成績がいい。

- 読書時間が長くなるほど、成績も上がっている。

- ただし、睡眠時間を削ってまで読むのは逆効果。

- 読書時間としては30分~2時間の間がベスト。

このデータだけでも読書習慣を身につける必要性を十分に感じさせてくれますが、その必要性をより把握するために、次の章では「読書習慣がなぜ学力向上につながるのか?」=「読書をすべき理由(差別化要因となる理由)」を重要度順に見ていきましょう。

2. 読書をすべき理由(差別化要因となる理由)

📘理由①:情報量の圧倒的な差

賢い人って、本を読んでいるイメージがありませんか?(逆に言うと、かなりの冊数の本をしっかりと読み込んでいるのに賢くない人ってあまりいなくないですか?)

そのイメージってすごく正しく、「情報の量」を考えてみれば当然のことなんです。中学受験というと多くの人が塾に通い、そこで先生から授業を受けますよね。というわけで、1時間で得られる情報の量を「1. 塾の授業(=先生の話)」と「2. 読書(=活字)」で比較してみましょう。

【1. 「授業」で得られる情報量(1時間あたり)】

分かりやすい授業の発話スピードは1分間当たり300文字と言われています。つまり、塾の1時間の授業で得られる情報量は300文字×60分=18,000文字です。

ただ、塾の授業の場合は板書を写す時間がかなり多く、得られる文字数としてはその半分ほどになります。よって、少し多く見積もっても、「授業」1時間で得られる情報量は約10,000文字と言えます。

【2. 「読書」で得られる情報量(1時間あたり)〉】

一方、日本人が1分間に読める平均文字数は600文字/分と言われています(ゆっくり読む人でも400文字)。また、読書の場合は、板書を写すという時間がないので、1時間におけるロス時間もほぼありません。

つまり、「読書」1時間で得られる情報量は600文字×60分=36,000文字です。メモする時間などを踏まえたとして少なく見積もっても、「読書」1時間で得られる情報量は約30,000文字と言えます。

そう、約3倍もの差があるんです!

しかも、本を読んで学んでいる人の多くは、塾で授業を受けるのとは別の時間で本を読んでいるため、その差はさらに開くわけです。

・塾ののみ人:10,000文字/時間

・塾+読書の人:10,000+30,000=40,000文字/時間

つまり、その差は4倍。

そりゃ読書を味方にしている子の方が圧倒的にできるようになるのは当然なわけです。情報量の差が歴然としているだけでなく、適切なタイミングで適切な本を読むことができれば、塾の授業で得た内容を読書でさらに深掘りするというサイクルが作られるわけなので、そこには埋めがたい差が生まれるんです。

これが、読書が圧倒的な差別化要因となり理由の1つ目、かつ最大の理由です。

📘理由②:「能動的な学習習慣」の第一歩になる

読書が圧倒的な差別化要因となる理由の2つ目として把握したいのは、「読書による”学ぶ姿勢”の変化」です。

読書というのは、「自分で本を選び」、「自分一人で読み進めていく」という行動であり、これはつまり、受け身でなく、能動的(自主的)な行動なわけです。

中学受験というと集団塾に通う子が圧倒的に多いですが、集団塾というのはシステムとしては素晴らしいものの、「テキストを与えられる」「先生の話を聞く」「板書をうつす」といった“受け身の作業”が非常に多く、「受け身の姿勢」が自ずと生まれてしまうというデメリットがあります。(これが本当に多い。集団指導と1対1指導のどちらもやっているので、本当に痛感します。)

一方で、集団塾に通っていても能動性(自主性)を失わない子も一定数おり、その子たちが各々の塾で好成績をキープし、塾の実績に貢献している現状があります。

この「能動性を失わない一定数の子」に大きく共通しているのが「読書習慣」です。特に御三家や早慶附属といった最難関校に合格する子の多くは、塾のテキストで各教科のベースを学び、読書で深めるという習慣が身に付いています。(中には、休憩時間に読書をする子もとても多いです。その子たちにとって『読書=リラックスタイム』となっており、その結果として、勉強時間も休憩時間も、すなわち全ての時間を学ぶことに割けているわけです。)

読書とは、「受動的」になりがちな勉強姿勢を、「能動的」に保ってくれる機能をもっているわけです。読書習慣を身につけることは、受験において大きなアドバンテージになるだけでなく、中学入学後も”能動的”に学ぶ下地を作ってくれ、自学自習や探究学習の土台になります。

📘理由③:「集中力」と「持続力」が自然と養われる

また、黙々と読書に勤(いそ)しみ、本に熱中する時間は、「長時間集中する力」を育ててくれます。

この「長時間集中する力」というのは、因数分解すれば「集中力」と「持続力」なわけで、読書はこの2つの力を自然と養ってくれるんです。特に、

①ストーリーが面白い小説(物語文)

②主人公に自分を投影しやすい小説(物語文)

③自分の興味が強い分野に関する説明文

の3つに没頭する時間は、「集中力」と「持続力」を無意識のうちに勝手に強化してくれます。

そしてこのことは、思わぬ副次的なメリットを生んでくれます。

昨今、勉強する際もテストを受ける際も、「集中が続かない」という子が多くなってきており、それに連動して最近の入試問題の傾向として、「集中力」と「持続力」を持ち合わせている受験生なのかをチェックするために長いリード文を読ませる問題が非常に増えてきています。

読書による「集中力」と「持続力」の強化は、昨今のトレンドである「リード文の長い問題」の対策にもなるわけです。

📘理由④:「知的好奇心」が醸成される

1冊の本を集中して読み進めていくと、良書であればあるほど、そこから派生して様々なジャンルの本を読みたくなるものです。こんなふうに、物語・図鑑・伝記など、ジャンルを問わず「知りたい」「もっと読みたい」という気持ちが湧くのが読書の魅力です。

すなわち、読書を通して「知的好奇心」がぐんぐん育まれていくわけです。興味の幅が少しずつ、でも着実に広がっていく。これは塾の国語の授業では育まれにくい傾向です。なぜなら、国語の読解は「設問の解法」を主眼につくられているため、読解文の拡張性が乏しいからです(→ある文章を読んだ後に、その文章から派生させて、より視座が広がるような読解文を読むような構成になっていない)。

自らが本を選択して読める読書というのは、この知的好奇心の拡張性が非常に大きなメリットです。これは中学受験だけでなく、中学入学後の探究学習・研究型学習においても非常に強い武器になってくれます。

📘理由⑤: 「語彙」と「表現力」が飛躍的に伸びる

読書が圧倒的な差別化要因となる理由の5つ目は、これはよく言われることですが、単純に言えば「語彙力」と「表現力」です。

ただ、少し解像度を上げてみてみましょう。

僕らが普段の日常で使う言葉の幅というのは、非常に限られています。基本的には口語が使われ、しかも口語の中でも限られた一部の表現しか使っていません。これが、「読解が苦手」という状況を生む一因になっています。

でも、読書を通して様々な文章・文体にふれると、日常では出会えない言葉や言い回しに数多く触れられます。一部の口語しか把握できていなかった状況から、他の口語や文語へと広がっていく。この語彙の拡張に伴って、もちろん表現力も飛躍的に伸びていくわけです。

(そしてこの拡張作業は、小学生のうちにこそすべきです。なぜなら、小学生のうちの文章は内容的にはまだまだ難易度が高すぎないので、さまざまな表現を素直に受け取りやすいからです。一方、高校生くらいになると、文章自体の難易度が相当高いくなり、内容把握自体が困難になってくる。そうすると、内容の理解に苦戦しまくるため、様々な表現を学ぼうとする余裕なんてなくなってしまいます。)

語彙と表現力が飛躍的に増えると、それに伴い文章読解・説明・自由作文といった国語力全般がどんどん底上げされていきます。(そしてこの国語力の向上は、次節で見るように他教科にも派生していきます。)

📘理由⑥:読解力は「すべての教科の基礎」になる

読書というと「国語」に関するものだけだと思っている方も多いですが、まったくそんなことはなく、むしろそれ以外の教科にダイレクトに効いてきます。

読書を通して得られる広範かつ深い知識・思考は、国語だけでなく算数・理科・社会の学びをどんどんと本質的なものに変えていきます。

なぜなら各学問分野は有機的に結びついており、それら学問は言語の上に成り立っているからです。読解力の向上は、前述の通り知的好奇心をぐんぐん育み、そしてその知的好奇心は学問(科目)を横断的に学ぶ欲求をも育んでいきます。化学は物理的な側面が多いし、物理は数学的な側面が多いし、数学は哲学的側面や芸術的側面も多い。そしてこれらの自然科学は、この社会を豊かにするために使われている。よって社会について知ることは、今後の自然科学を考えるうえで必須になっていく。

こんなふうに、どんどん視座を高くして学び、考えていく姿勢を読書が育んでくれます。

実際、指導している子の中でも読書を楽しみながら熱中している生徒さんとの会話は、もはや小学生レベルは優に超え、内容によってはそこらへんの大人でもついてこれないような内容になることも多いです。読書をフル活用しながら御三家や筑駒といった最難関校を目指す生徒さんとの会話は、本当にレベルが高い。実際聞いてみたら、一瞬で感じると思います、「そりゃ受かるよね」と。

📘まとめ

以上が、読書をすべき(=読書が圧倒的な差別化要因となる)6つの理由です。

読書によって育まれる「知的好奇心」と「能動性」と「集中力」と「持続力」をもって、読書から「学問(科目)横断的な広範かつ深化された知識と思考力」を得る。さらには読書を通して育まれた「文を正しく読み、意味を理解し、論理的に思考する力」を持って中学受験に挑む。

これを塾の授業以外の時間でやれる子になれたら、中学受験はかなり有利に進められるわけです。最大の差別化要因である読書を味方にして、本質的な学びをもって中学受験に挑みましょう!

📙 3. 最後に:読書は「受験の裏技」ではなく「学びの土壌」

と、少し長くなりましたが、読書習慣を身につけたい!と少しでも思ってもらえていたら嬉しいです。

読書というのは、すぐに点数に現れるものではないかもしれません。でも、「表面的な学習」に終始しがちな中学受験において、深く根を張るように「学力の”土壌”」を豊かにしてくれる習慣のようなものです。

子どもにあった”一冊の本”を手渡す。

それだけで、お子さんの未来は大きく変わるかもしれません。

このnoteでは、そんな”一冊の本”を紹介したり、読書習慣をいかに楽しく身につけていくか、といった内容でこれからも更新していく予定です。

「これからも読んでみようかな?」と少しでも思っていただけたら、ぜひフォローして頂けたら嬉しいです。(いいねやコメントもお待ちしております。)

ではでは、今回はこのあたりで。最後まで読んで下さり、ありがとうございました!